Mit chemischen Sensoren gegen die Klimakrise

Die Therapie für unsere kränkelnde Erde wäre ein Wandel der Energie- und Agrarwirtschaft sowie besseres Monitoring. Máté Bezdek, früher Forscher am MIT und nun Assistenzprofessor am LAC im D-CHAB, begegnet solchen Herausforderungen mit molekularen, nachhaltigen Lösungen. Im Gespräch erzählt er, wie man in Echtzeit erfassen kann, was bislang verborgen blieb, warum man komplexe Forschung auch in drei Minuten erklären können sollte und was die Schweiz zum superpragmatischen Ort macht.

Ein paar sorgsam platzierte Turnschuhe stehen nahe der Eingangstür, ein beeindruckend grosser Monitor auf dem Besprechungstisch und ein paar Kartons voller Geräte an der hinteren Wand. Es sind subtile Hinweise, wer der junge Mann ist, der im HCI sein Büro bezogen hat: ein Anorganiker, der nach wie vor selbst in Turnschuhen im Labor arbeitet und seinem Team ein Vorbild sein will; einer, der sich am Besprechungstisch gerne austauscht und der weit für seine Ziele gereist ist. Máté Bezdek ist letztes Jahr mit seiner Frau aus den USA in die Schweiz gezogen. Er hat die Betongemäuer des Massachusetts Institute of Technology (MIT) gegen jene der ETH Zürich getauscht, um hier die Professur für Funktionelle Koordinationschemie anzutreten und um etwas zu bewegen: als Lehrender für seine Studierenden und als Forschender für die Gesellschaft.

Die Macht der Chemie

«Der Reiz der Chemie liegt für mich unter anderem in ihrem grossen Anwendungspotenzial. Im 21. Jahrhundert müssen wir Wege finden, den Bedarf an Nahrungsmitteln und Energie einer wachsenden Bevölkerung zu decken, ohne die Erde zu zerstören», erklärt Bezdek. «Das geht nur mit einer grossen Energie- und Landwirtschaftswende. Viele Herausforderungen sind dabei Probleme auf molekularer Ebene. Dafür sind wir in der Chemie glücklicherweise Experten und können massgeblich zur Lösung beitragen.» Das Rüstzeug dafür hat sich Máté Bezdek an einigen der besten Ausbildungsstätten der Welt geholt.

Ursprünglich stammt er aus Budapest, Ungarn. Noch als Kind zog er mit seiner Familie nach Kanada, in die Nähe der Rocky Mountains – «vermutlich auch ein Grund, wieso ich Natur und Wandern bis heute so liebe», ergänzt Bezdek schmunzelnd. Nach dem Bachelor in Chemie an der University of Calgary, ging er in die USA nach Princeton. Schon damals interessierte er sich für die anorganische Synthese, speziell für das Feld der Koordinationschemie. «Koordinationsverbindungen bestehen aus einem oder mehreren Zentralatomen und umgebenden Fragmenten, den Liganden. Sie bilden schöne geometrische Formen und enthalten in der Regel Übergangsmetalle in ihrem Kern. Deren Eigenschaften lassen sich mit den Mitteln der chemischen Synthese sehr gut verändern und somit für verschiedene technologische Anwendungen anpassen», erklärt Bezdek begeistert.

«Fast alles, was uns umgibt, wurde in einem Prozess hergestellt, der Übergangsmetalle enthält oder durch ein Übergangsmetall katalysiert wurde. Allein im iPhone stecken über 60 verschiedene.»Prof. Máté Bezdek

Wie man chemische „Sinnesorgane“ baut

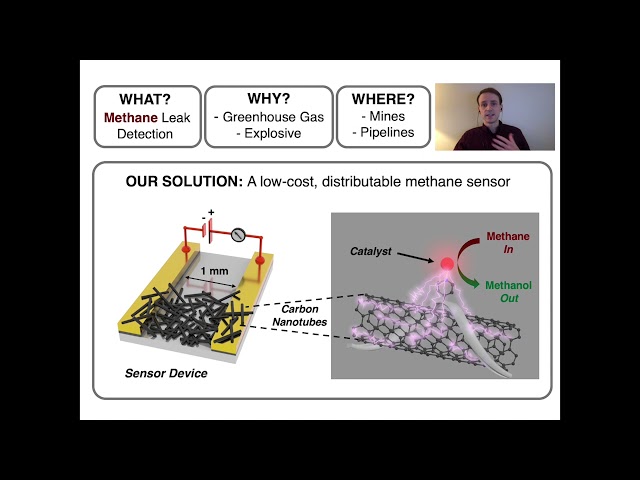

In Princeton erforschte Bezdek welche Katalysatoren nötig wären, damit sich Ammoniak als CO2-neutraler Brennstoff oder als Quelle für Wasserstoffgas einsetzen liesse – wichtige Grundlagen, aber weit von der Anwendung entfernt. Am MIT fand er in Tim Swaggers hochmotiviertem Team ein angewandteres Projekt. «Ich habe dort an Methansensoren gearbeitet», erklärt Bezdek, «Methan wirkt als Treibhausgas fast 100-mal stärker als CO2. Beim Transport von Erdgas gelangt es durch Lecks in der Leitung in alarmierend hohem Masse in die Atmosphäre, kann aber bislang nicht effektiv nachgewiesen werden. Meine Arbeit bestand darin einen Methansensor zu entwickeln, der kostengünstig und robust genug ist, sodass er – über den Globus verteilt – Informationen in Echtzeit über reparaturbedürftige Lecks liefern kann.

An der ETH möchte Máté Bezdek die Arbeit an solchen Sensoren – genannt Chemieresistoren – fortführen, allerdings um neben Methan auch andere Umweltschadstoffe zu erfassen. Chemiresistoren beruhen auf der Wechselwirkung zwischen dem Selektor – einem Molekül an der Oberfläche des Sensors – und dem Analyten, dem Stoff, der nachgewiesen werden soll, z.B. ein Gas. Dafür muss die chemische Wechselwirkung in etwas Messbares übertragen werden, z.B. Widerstände. «Ändert sich der Widerstand, kann man auf eine chemische Reaktion schliessen. Der Sensor an sich hat also funktioniert», erläutert Bezdek. Ob es die richtige Reaktion sei, hänge jedoch von der Selektivität des Sensors ab: «Die Reaktion soll ja nur mit dem gewünschten Stoff stattfinden. Bei Umweltproben ist das schwierig, die enthalten auch CO2 oder Wasserdampf – der Sensor muss selektiv genug sein, um einen Stoff vor einem komplexen Hintergrund zu erkennen.»

Um die Selektivität der Sensoren zu erhöhen, forscht Máté Bezdek mit seiner Gruppe auch an Kohlenstoff-Übergangsmetall-Hybriden: Kohlenstoff-Nanoröhren, die mit optimierten Übergangsmetallen «verschmolzen» werden. «Die Kohlenstoff-Nanoröhren bestehen aus einer aufgerollten Grafitschicht und haben besondere Eigenschaften», erklärt Bezdek, «sie sind sehr robust und können als Halbleiter fungieren. Für Sensoren sind sie interessant, weil man aus ihnen Geräte herstellen kann, die einen sehr geringen Energiebedarf haben». Das sei wichtig, weil die Sensoren im Feld eingesetzt werden sollen und dort für das Monitoring eine kontinuierliche Energieversorgung brauchen. «Die Röhrchen liefern also die energiesparende Plattform. Für die Selektivität müssen wir aber zusätzlich optimierte Übergangsmetalle auf dem Röhrchen anbringen».

Der dafür nötige Hybridisierungsschritt und die Charakterisierung der Kohlenstoffröhrchenoberfläche ist allerdings nicht leicht. Gelingt es, könnten Kohlenstoff-Übergangsmetall-Hybride laut Bezdek künftig weltweit als energieeffiziente, spezifische Sensoren Einsatz finden – einerseits um Umweltschadstoffe zu finden und zu überwachen wie etwa Stickstoffoxide, andererseits «um kleine Moleküle aufzuspüren, die zur Diagnose menschlicher Krankheiten dienen können», erklärt Bezdek. Ferner wäre eine Anwendung in der Batterietechnologie möglich. Fürs Erste konzentriere man sich jedoch auf die Sensorentwicklung.

Science Slams als Übung und Herausforderung

«Neben der Forschung geniesse ich aber auch die Lehre. Mein Ziel ist es ein Labor aufzubauen, wo Studierende eine breite Palette an Techniken und Anwendungen lernen können». Derzeit zählt seine Gruppe zwei Doktoranden, doch das Team soll bald wachsen. Am MIT hat Bezdek selbst erlebt, wie bereichernd eine vielfältige Gruppe sein kann: «Wann immer ich etwas brauchte, waren Teammitglieder zur Stelle und diese kamen von unterschiedlichen Disziplinen und Hintergründen. Das war ein sehr vorteilhaftes, wünschenswertes Modell. Die heutigen Probleme sind einfach zu komplex, um sie aus einer Perspektive heraus lösen zu können».

Einen guten Austausch strebt Bezdek auch mit der Öffentlichkeit an und hat als Science Slam-Gewinner am MIT bereits Talent dafür bewiesen (siehe Video). Erfolgreich hat er dort seine Forschung in drei Minuten gepackt und Publikum wie Fachjury überzeugt. «Man verwendet erstmal Fachbegriffe und stellt plötzlich fest: Moment mal, niemand weiss, wovon ich rede. Es ist also eine coole Herausforderung. Abgesehen davon ist es auch eine wichtige Übung für uns Forschende. Die Menschen vertrauen darauf, dass wir die Probleme unserer Zeit lösen können. Wir haben eine Verantwortung und sind es der Öffentlichkeit schuldig, möglichst verständliche Worte für unsere Arbeit zu finden – natürlich ohne unsere Ergebnisse zu übertreiben».

Für all diese Vorhaben scheint die Schweiz der richtige Ort zu sein. Ein «amazing and superpragmatic place», wie es Bezdek lachend formuliert, wo man rational und durchdacht an viele Dinge herangeht und wo es viel Inspiration gibt. Die besten Ideen kommen ja häufig abseits der Laborgefilde, zum Beispiel wochenends in luftigen Schweizer Höhen, wo man in Turn- oder Wanderschuhen die Nöte des 21. Jahrhunderts auch mal für eine Weile vergessen darf.